(出典:ソフトバンク株式会社 グループ全体で10億 AI agents を作る:SoftBank World 2025 孫 正義特別講演より)

本記事には広告(アフィリエイトリンク等)を含みます。

序章:2025年、AIエージェント(AI Agent)はどこまで来たのか

ここ数年、「AIエージェント」という言葉は、生成AIと並んでビジネスやITのキーワードになりました。

ChatGPTやClaude、Geminiといった大規模言語モデル(LLM)が普及したことで、人間の会話を模倣するAIは一般化しました。しかし、人間の指示を待たずに自律的に行動するAIは、まだ映画や小説の中の存在に近いのが現実です。

では2025年現在、AIエージェントは実際にどこまで進化し、何が実現できて、何がまだ難しいのでしょうか? 本記事では、その「現在地」を整理します。

AIエージェントとは何か

まず前提として、AIエージェントの定義を確認しましょう。

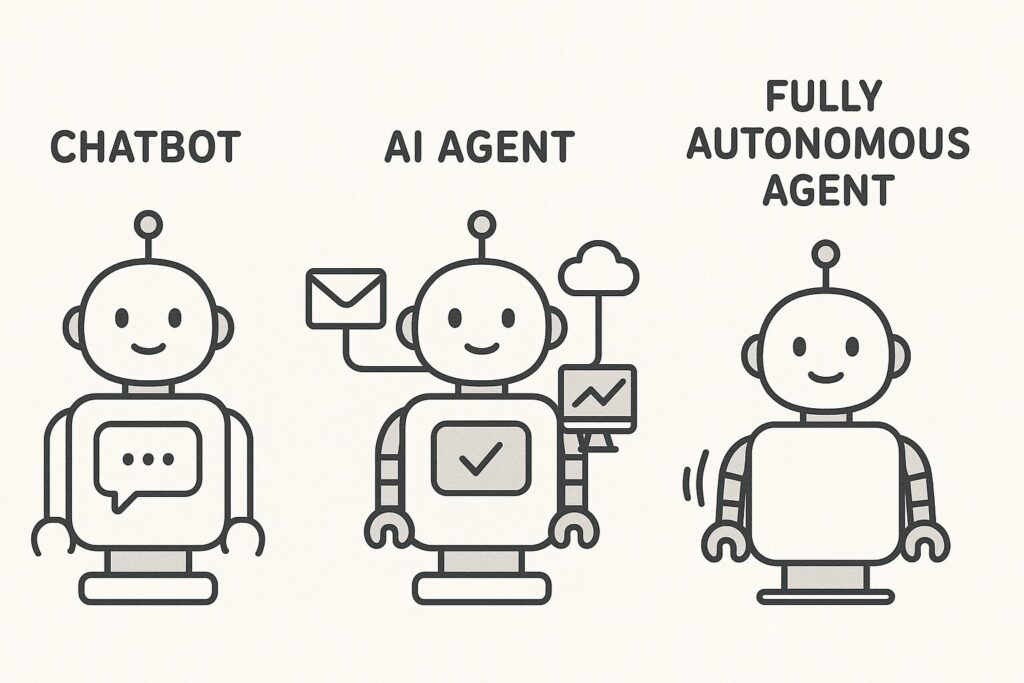

- チャットボット:質問に答えるだけの受動的なAI(←いわゆる今の生成AI)

- AIエージェント:外部サービスと連携し、自らタスクを実行するAI

- 完全自律エージェント:人間の承認を待たず、自ら行動を決定するAI

今日「AIエージェント」と呼ばれている多くのサービスは、この真ん中に位置しています。つまり、「メールを読み取り、要約して返信文を作り、カレンダーに予定を登録する」など、一連のタスクを自動で処理するが、最終承認は人間が行うという設計です。

なぜ「完全自律AI」はまだ実現しないのか

自律的に動くAIが難しい理由は大きく分けて3つあります。

1. 意図理解の壁

AIは自然言語を解釈できますが、「本当に人間が望んでいること」を完全に理解するのはまだ困難です。

例えば「取引先にお礼のメールを送って」と依頼した場合、どの取引先なのか、どの程度の丁寧さが必要なのか、人間関係の微妙な背景までは読み取れません。

2. 責任の所在

AIが勝手に契約書を送ったり、SNSに投稿した場合、誤解や法的リスクが発生します。責任をAIに押し付けることはできず、結局「人間の監督」が必須となります。

3. 技術的限界

現在のLLMは強力ですが、記憶保持や長期計画にはまだ課題があります。タスクを分解し、数時間〜数日のスパンで自律的に実行する力は不十分です。

それでも進化している「半自律型エージェント」

一方で、実用レベルに到達している領域も増えています。

- 営業支援:顧客からの問い合わせを自動で整理し、CRMに登録 など

- 社内業務効率化:申請フォームの内容をAIが要約し、上長承認へ回付 など

- リサーチ業務:指定テーマの最新情報を自動収集し、Slackに要約を投稿 など

- カスタマーサポート:FAQに基づき一次対応し、必要に応じて人間にエスカレーション など

これらは「人間が最終確認をする」前提ですが、作業時間を数分の一に短縮するほどのインパクトがあります。

海外と日本の動向の違い

海外では、スタートアップや大企業が競うようにAIエージェントを実験・導入しています。特にアメリカでは、「自己学習型エージェント」の研究も盛んです。

一方、日本企業は比較的慎重です。理由は以下の通りです。

- コンプライアンス重視(誤送信や情報漏洩リスクを恐れる)

- 日本語のニュアンス処理が難しい

- 業務フローが複雑でカスタマイズ前提

そのため、日本では「AIが提案し、人間が承認する」ハイブリッド型が主流となっています。

「人間のように動くAI」の幻想と現実

SF映画のように、AIが自ら考え、自ら動く未来を想像する人も少なくありません。

しかし実際には、人間の“意図”や“文脈”を完全に理解しない限り、自律は不可能です。

例えば、秘書に「来週の打ち合わせをいい感じにまとめて」と頼むと、秘書は取引先との関係性や優先順位を踏まえて調整します。AIにはまだこの「いい感じ」の解釈ができません。

2025年に見えてきた「現実的なAIエージェントの役割」

それでもAIエージェントには大きな価値があります。2025年時点で実現している役割は次のようにまとめられます。

- 単純作業の自動化(メール整理・データ入力・定型リサーチ)

- 意思決定支援(要約・シナリオ提案・候補の優先順位付け)

- 人間との協働(人間がゴーサインを出すまでの下準備)

つまり、2025年現在では、AIエージェントは「自律する存在」ではなく「優秀な補佐役」として位置づけられています。

事例:実際の導入企業

- グローバルIT企業A社:営業部門でAIエージェントを導入し、顧客応対工数を40%削減。

- 日本の金融機関B社:内部問い合わせ窓口にAIエージェントを導入。FAQ対応の70%を自動化。

- 製造業C社:生産管理システムと連携し、異常検知から担当者への報告まで自動化。

👆に共通するのは、「完全自律ではなく、人間が関与する前提での運用」です。

今後の展望:2025年以降のAIエージェントはどうなる?

2026年以降に期待されるのは以下の進化です。

- 長期記憶の強化:過去のやりとりやタスク進行状況を保持し続ける

- 複数エージェントの協働:営業エージェントと技術サポートエージェントが連携

- ガバナンス技術の進化:AI TRiSM(信頼性・リスク管理・セキュリティ)に基づく安全運用

- 半自律から段階的自律へ:まずは「人間の監督下」での部分自律を目指す

完全自律への道は長いですが、「補助役としてのエージェント」は着実に業務に浸透していくでしょう。

結論:AIエージェントは「自律型」より「協働型」

2025年の現実はこうです。

- 完全自律はまだ遠い未来

- 補助役としての実用はすでに広がっている

- 日本では特に「人間+AI」の協働が主流

つまり、AIエージェントを「人間の代替」と考えるのではなく、「人間の能力を補完する存在」として使うことが重要です。

AIエージェントが秘書のように自律的に動く未来はまだですが、「優秀な右腕」としての活躍はすでに始まっています。

編集メモ

- 検証環境:ChatGPT Plus (GPT-4.1)、Claude 3 Opus、Gemini 1.5 Pro

- 執筆日:2025年9月13日

- 参考リンク:

コメント